研修会– tag –

-

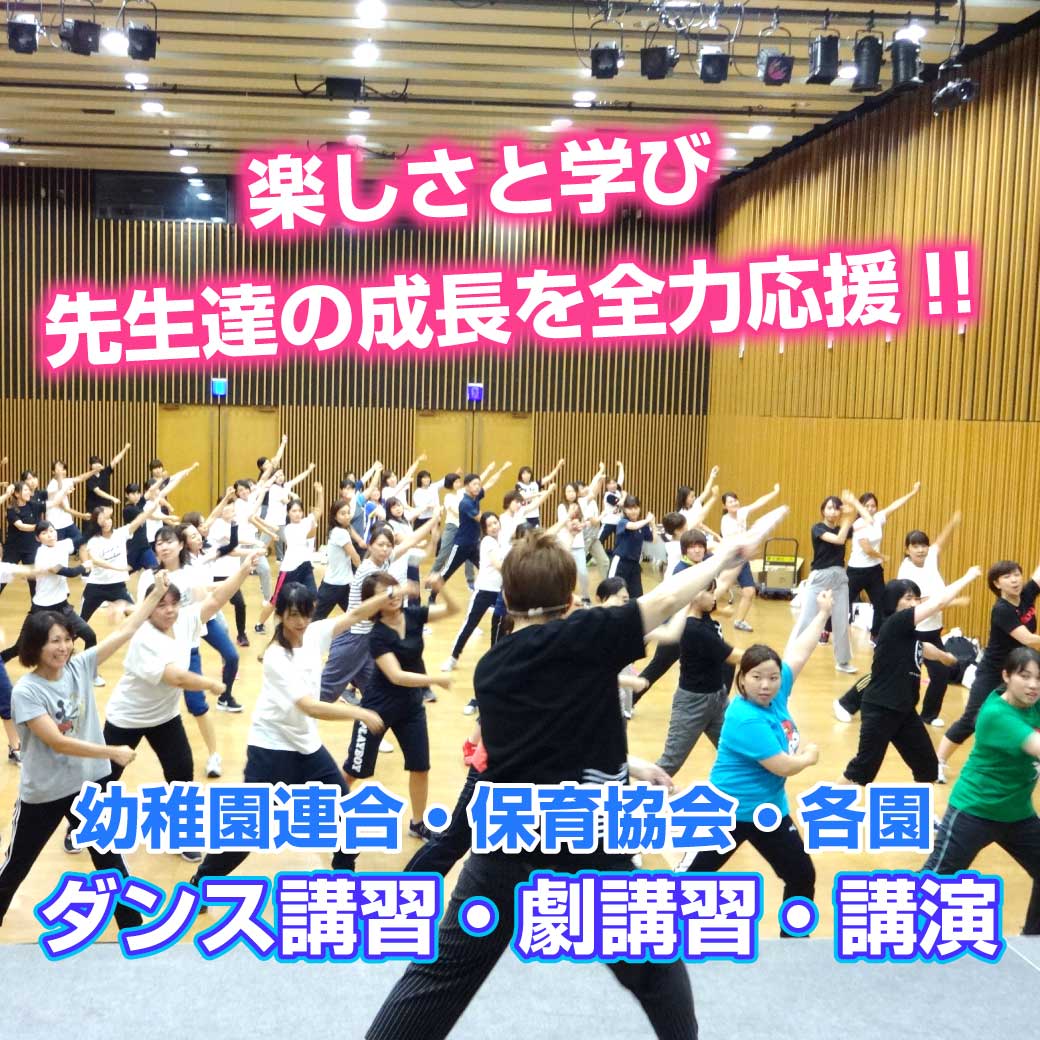

幼稚園連合・保育協会・各園 ダンス講習・講演 笑顔とやる気を引き出す!!

楽しみながら学べる 笑顔溢れる実技講習・講演先生のやる気アップとスキルアップ!!【講習は、舞台のプロが圧倒的な実績を持っていたします!】株式会社PETIPA(プチパ)は代表取締役社長は元宝塚歌劇団 星組 桐生のぼると、劇団テアトル・エコー養成... -

幼稚園・保育園の先生必見!!運動会や発表会 園児 ダンスの悩み解決!! 最新版

【運動会・発表会の2歳児〜年長さんのダンスを成功させましょう!】いつも元気なこども達!小さい園児さんから年長さんまで、こども達にはとにかく元気でいつも通りの楽しい行事をさせてあげたいですよね!年中さんが年長さんになるといよいよ園生活最後の... -

女の子にぴったりの生活発表会の劇! 世界でひとつのプリンセス物語

幼稚園・保育園・こども園の先生にとって、生活発表会やお遊戯会の劇の題材を探すのはとても大きく責任のあるお仕事だと思います。特に年長さんの劇ともなると力が入りますよね。園生活の集大成!成長した姿を見てもらって、胸を張って小学校に送り出して... -

幼稚園・保育園 年長さんの生活発表会の劇 感謝「ありがとう」がテーマ

一年のうちでも一番の大きい行事、生活発表会・お遊戯会。心から「楽しかった!」「劇をやってよかった!」と思える発表会にしましょう。こども達が大きくなって、本当の意味での素晴らしい思い出になるように。そして先生も一緒になって笑顔いっぱいの劇... -

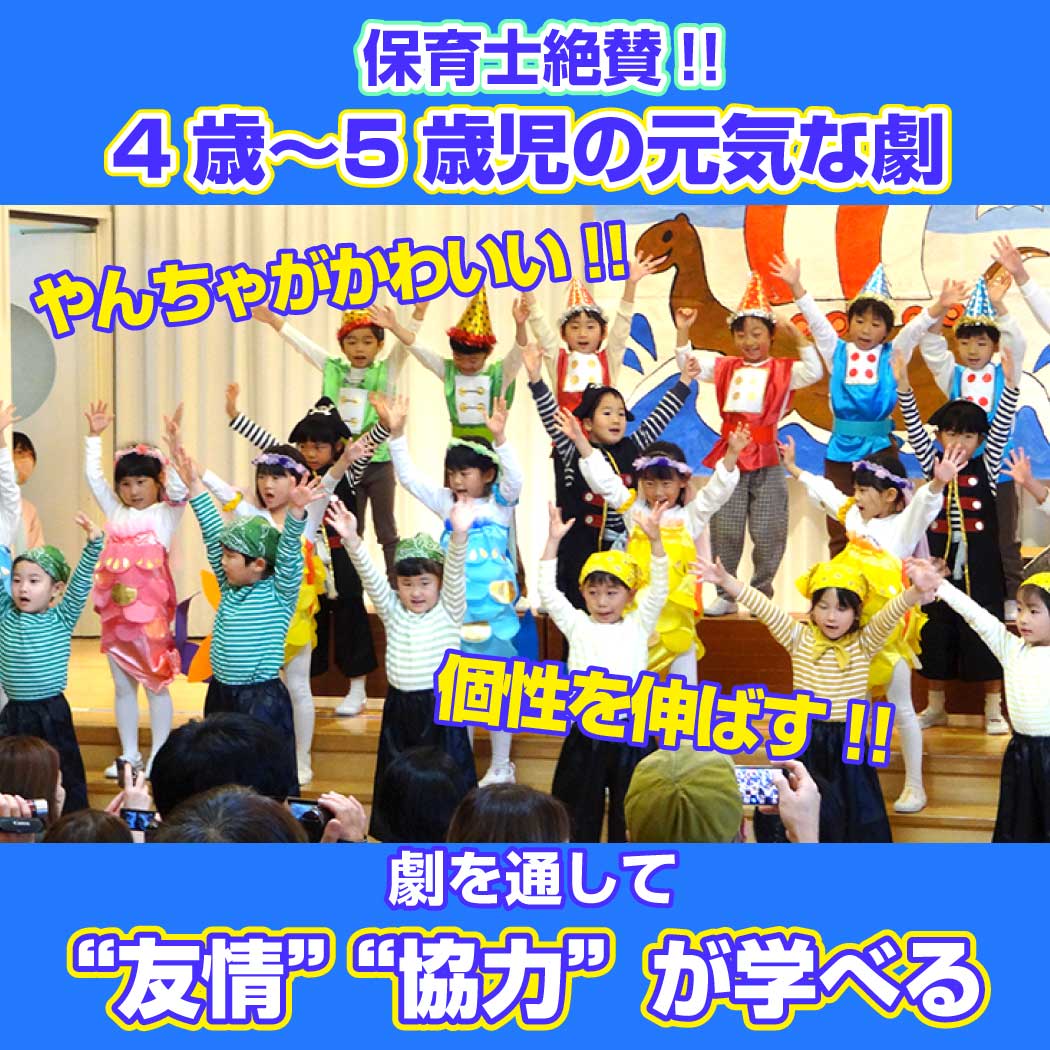

保育士が絶賛!! 生活発表会、元気な年中〜5歳児さんにオススメの劇!

1年の内で一番力の入る生活発表会。そして劇発表!園生活最後の5歳児さんの劇発表は失敗したくないし、こどもたちも保護者の方にも感動してほしい!とにかく力が入ります。でもそれは年中さんも同じですよね。その学年にしかできない経験をしてほしいし、... -

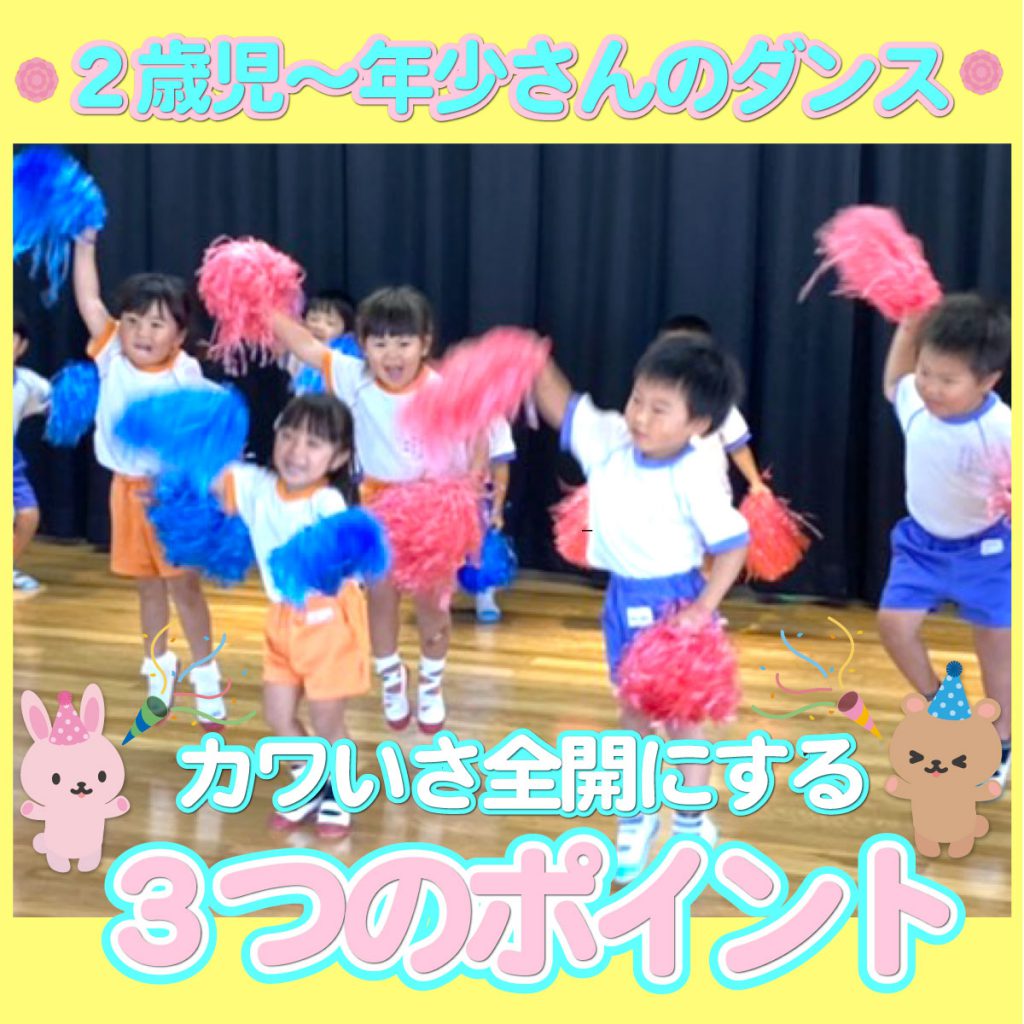

2歳児〜年少さんのダンス かわいさを全開にする3つのポイント!

2歳〜年少さんはとにかく毎日元気で楽しそうに園に通ってほしいですよね。春になると新入園児さんが入ってきますね。今までの生活からガラッとリズムも環境も変わるので先生方の忙しさもピーク!個人差は大きいと思いますが、園に慣れるまでが大変です!先... -

初めての生活発表会・お遊戯会、2歳児・年少さんにはコレ!!最新版

【幼稚園・保育園、2歳〜年少さんの生活発表会やお遊戯会】小さい園児さんにとって、とても楽しい思い出になるか、嫌な思い出になるか・・・の難しい行事ですよね。それだけに関わる先生の心の負担もきっと大きいことだと思います。実は私も3人の母ですが... -

2歳児~年少さんの生活発表会・お遊戯会を楽しく、成功させるには!

【2歳児〜年少さん 発表会では可愛い姿をみてほしい!!】どんどん低年齢化で入園するようになってきた幼稚園・保育園・こども園ではもちろん発表会でもその影響が出てきています。1年のうちの一番大きな行事・・・生活発表会やお遊戯会では0歳児さん〜... -

卒園式は先生の「成長記念日」

卒園式がもうすぐですね!ここ何年かの緊張の連続・・・ですから卒園式はまだまだ不安があるとは思います。幼稚園・保育園の先生方は、卒園式に限らずいろんな行事、日々の園生活本当に気持ちを引き締めてお仕事をされていたと思います。それでも園を巣立... -

発表会・お遊戯会、劇発表の成功の秘訣!!

生活発表会・お遊戯会などで子どもたちが一生懸命にセリフを言う姿は本当に可愛くて応援したくなります。そこで、せっかくセリフを言っているのに「子どもたちの声」を最大限に客席に届けるためにできることをお伝えします。子どもたちの声を客席に届ける... -

運動会や発表会のダンス・劇で可愛い小道具を使おう!

運動会や発表会のダンスの時の小道具・・・ポンポン・フラッグは定番ですね。それから他には???どうしてもマンネリになってしまいませんか?特に小さい園児さんには、持たせると危ないものは避けたいですよね。そこでPETIPAからの提案です!【生活発表... -

生活発表会・お遊戯会「靴下で衣装をグレードアップ!」

2021年の2学期の行事は延期や変更で大変だと思います。それでも生活発表会やお遊戯会は例年通り楽しく開催したいですよね。運動会から発表会までの日程がかなり少ないと練習も焦ってしまうかもしれません。その上に衣装・小道具・・・先生方はやることがい...