petipa-nm1805 - Author -

-

こども歌劇作者まみっちの作品 上演情報!

幼稚園・保育園・こども園での劇発表教材「こども歌劇」の全作品の作者まみっち(谷口真実子)の脚本が注目されています!ここでは全国の大きな舞台〜小さなライブでも上演されているまみっちの作品情報をご紹介します。【2025.8月 プチテアトルPETIPA 10... -

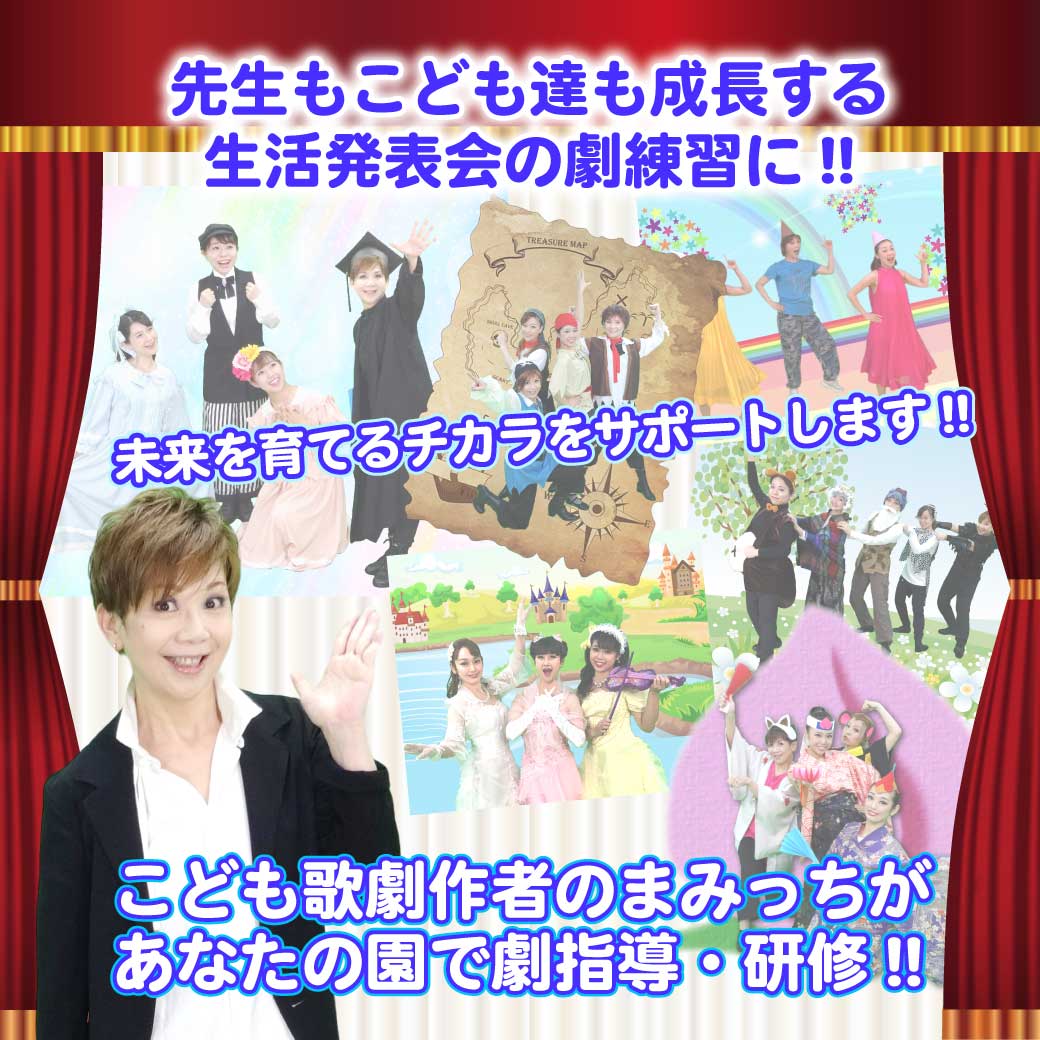

「こども歌劇®️」作者 まみっちが生活発表会の劇指導に!

幼稚園・保育園の行事の中で大きなウエイトを占める生活発表会・お遊戯会。その題材選びから劇制作・劇指導までをされる幼稚園・保育園の先生方の負担は本当に大きいものです。特に年長さんの劇ともなれば、園生活最後の総仕上げになり、プレッシャーも半... -

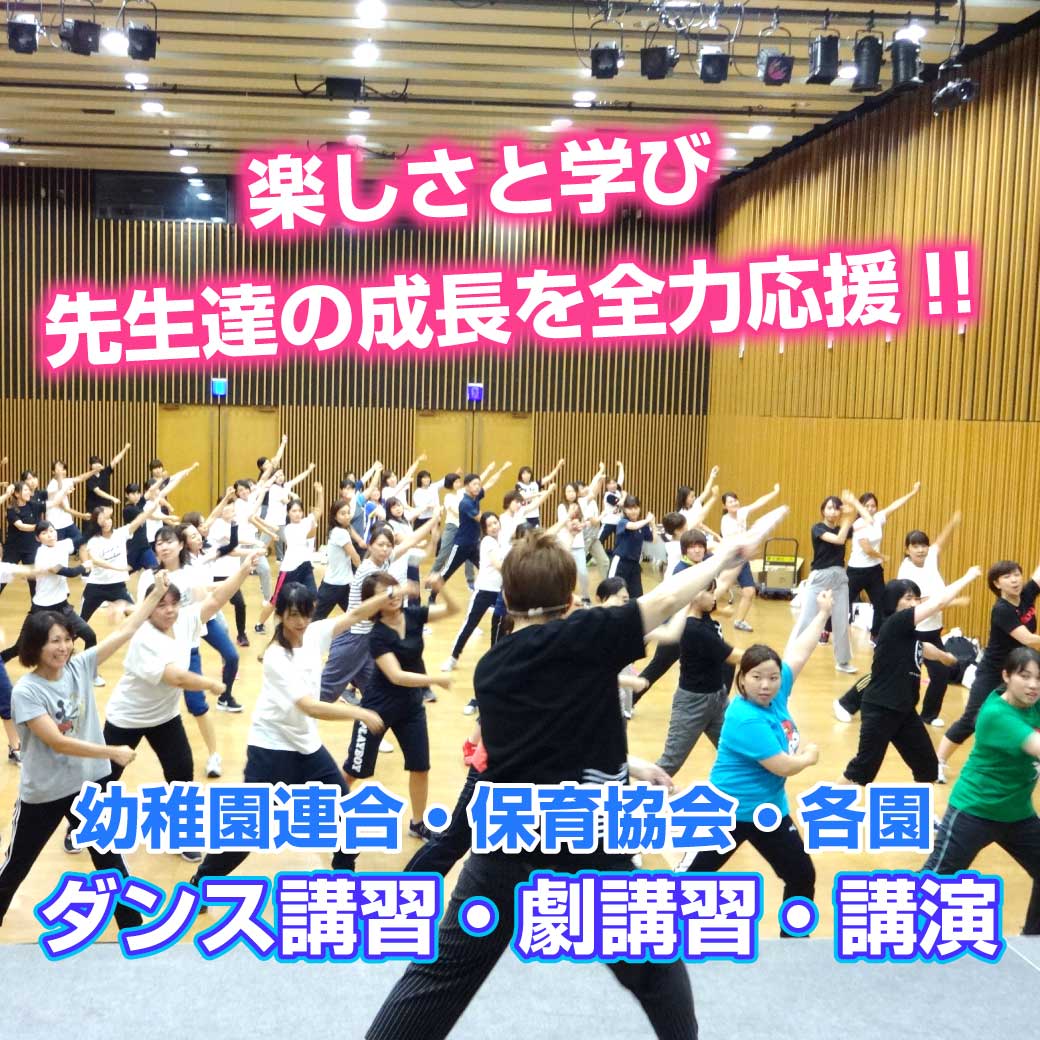

幼稚園連合・保育協会・各園 ダンス講習・講演 笑顔とやる気を引き出す!!

楽しみながら学べる 笑顔溢れる実技講習・講演先生のやる気アップとスキルアップ!!【講習は、舞台のプロが圧倒的な実績を持っていたします!】株式会社PETIPA(プチパ)は代表取締役社長は元宝塚歌劇団 星組 桐生のぼると、劇団テアトル・エコー養成... -

幼稚園・保育園の先生必見!!運動会や発表会 園児 ダンスの悩み解決!! 最新版

【運動会・発表会の2歳児〜年長さんのダンスを成功させましょう!】いつも元気なこども達!小さい園児さんから年長さんまで、こども達にはとにかく元気でいつも通りの楽しい行事をさせてあげたいですよね!年中さんが年長さんになるといよいよ園生活最後の... -

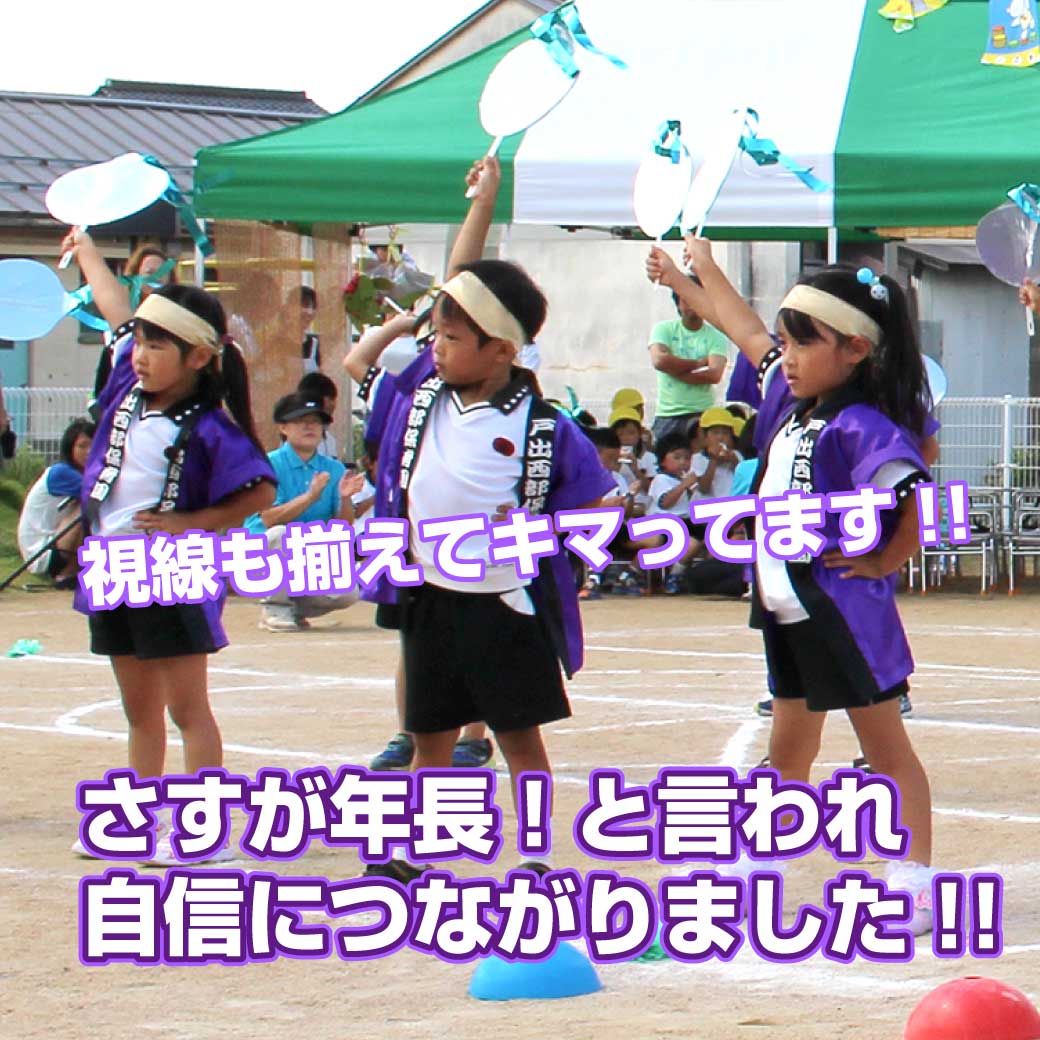

生活発表会・運動会 年長ダンス かっこいい・感動の嵐!成功に導く3つのポイント!

こども達が100倍のカッコよさ! 100倍の笑顔!!で踊る!!幼稚園・保育園・こども園の先生がとても苦労するとお声が多いのが「ダンスの振付・指導」です。特に年長さんともなると、運動会や発表会の期待がMAX。何としても成功して、観客(保護者)から大きな拍... -

幼稚園・保育園 生活発表会やお遊戯会の年中さん〜の劇 「混色」が学べる!

1年の行事の中でも力の入る生活発表会・お遊戯会。大きなステージで開催する園もお遊戯室で開催する園もあるでしょう。日頃ずっと使っているお遊戯室であっても当日は特別な舞台です!なんとか華やかにしたいですよね。それには「劇の題材選び」がとても... -

女の子にぴったりの生活発表会の劇! 世界でひとつのプリンセス物語

幼稚園・保育園・こども園の先生にとって、生活発表会やお遊戯会の劇の題材を探すのはとても大きく責任のあるお仕事だと思います。特に年長さんの劇ともなると力が入りますよね。園生活の集大成!成長した姿を見てもらって、胸を張って小学校に送り出して... -

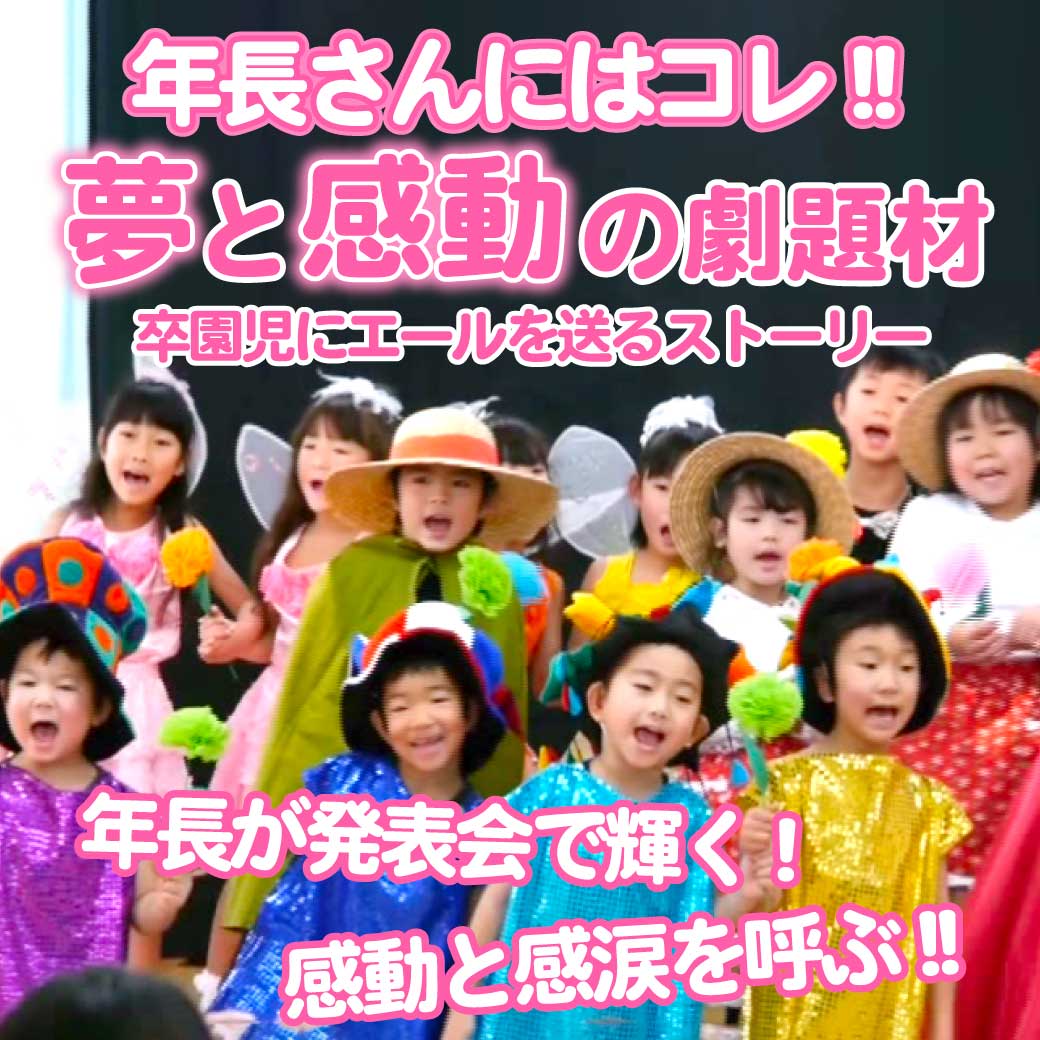

年長・5歳児、感動の劇はコレ!生活発表会の劇題材

幼稚園・保育園の行事はたくさんありますが、その中でも一番大きな行事が生活発表会やお遊戯会ではないでしょうか?特に年長さん・5歳児さんの劇ともなれば、園生活最後の発表会ですから力が入ることは当然のことですね。なんとしても「感動」で締めくくり... -

幼稚園・保育園の先生絶賛!! 2歳児〜年長さん向け「こどもダンス振付動画」 指導法やフォーメーション付き動画

幼稚園・保育園の行事の中でも運動会・生活発表会・お遊戯会・・というのが大きなウエイトを占める行事ですね。そしてその行事の中に必須なのが「ダンス」です!保育者の先生方は、日頃の保育だけでも大変忙しいのに、運動会などのダンスを振付て、指導を... -

生活発表会や運動会の小道具・手具・衣装のアイデア

幼稚園・保育園の行事の中でも運動会や生活発表会は大きなウエイトを占める行事です。先生方は劇やダンスの指導は元より、衣装や小道具制作にも力が入ることでしょう。少しでもこども達が映えるように!可愛く・元気に見えるように工夫されると思います。... -

2歳児〜年少さん向け劇「パーティーするのはだあれ?」 繰り返しを使って可愛い劇を!

小さい園児さんの劇を探すのはとても苦労する、と幼稚園・保育園の先生からお聞きしました。昔話や絵本から脚本を書くにも、小さい園児さんがセリフで進行していく劇は確かにかなり難しいですよね。できることに限りがあるけれど、それでも楽しい!面白か... -

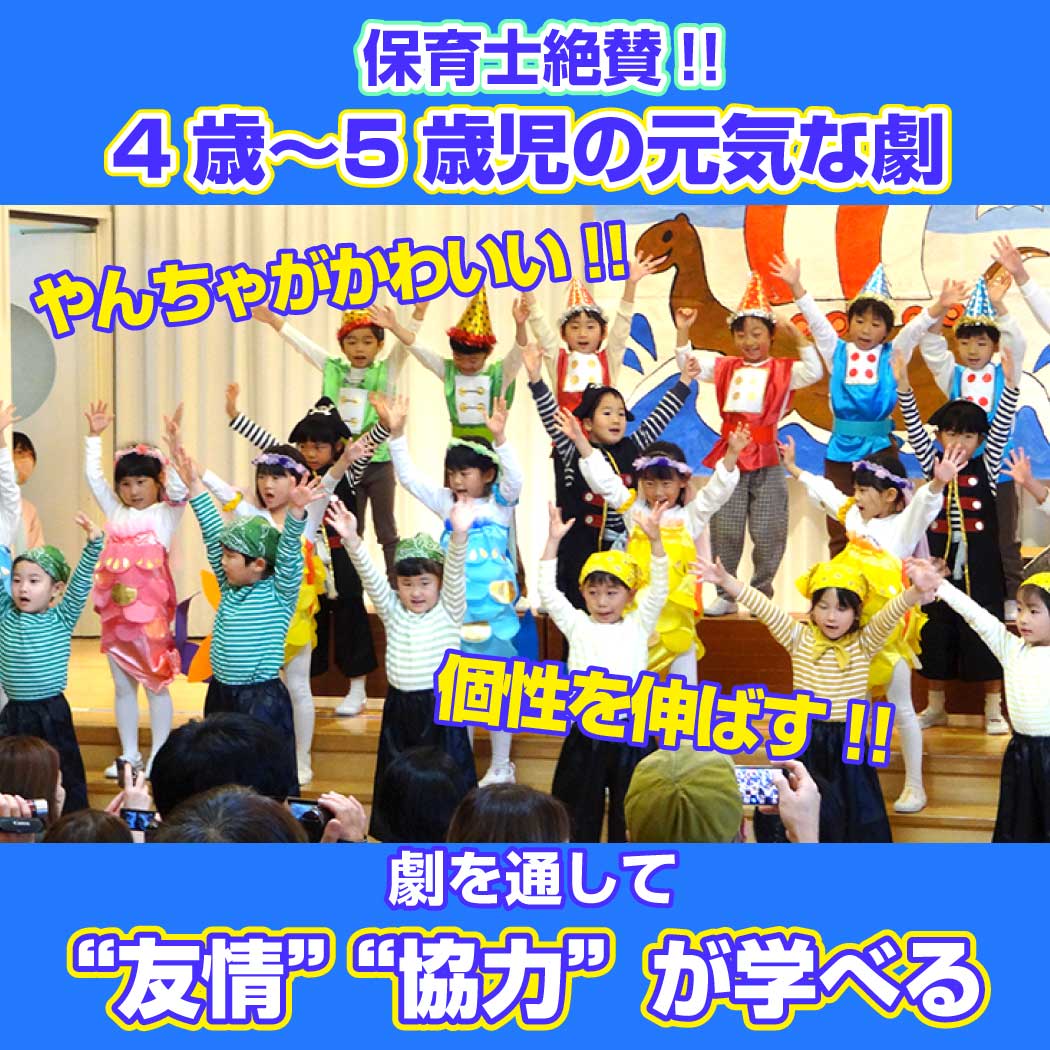

保育士が絶賛!! 生活発表会、元気な年中〜5歳児さんにオススメの劇!

1年の内で一番力の入る生活発表会。そして劇発表!園生活最後の5歳児さんの劇発表は失敗したくないし、こどもたちも保護者の方にも感動してほしい!とにかく力が入ります。でもそれは年中さんも同じですよね。その学年にしかできない経験をしてほしいし、...